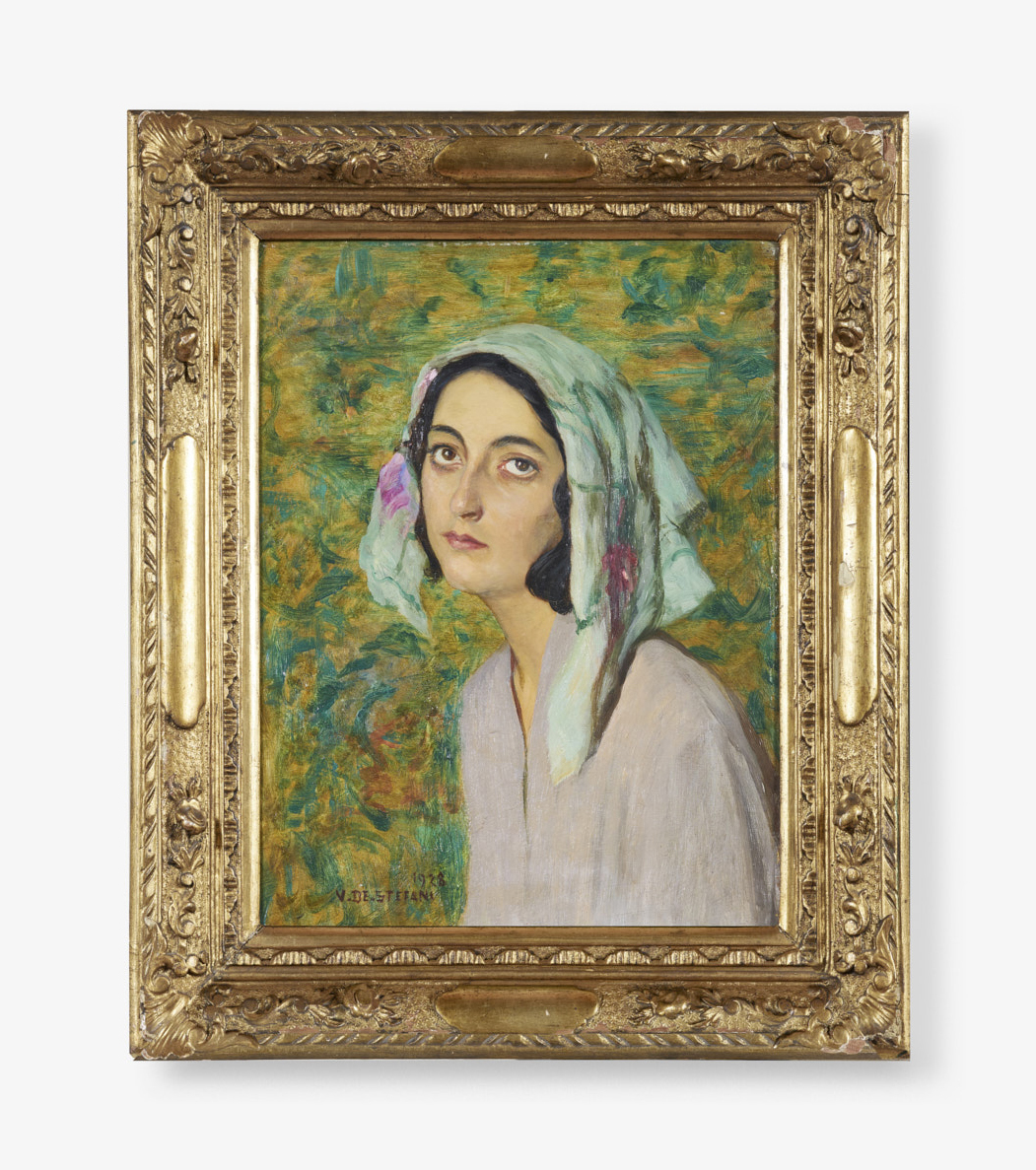

Vincenzo De Stefani

Ragazza di Burano

olio su tavola

43 x 32 cm

1928

Non disponibile

Vincenzo De Stefani nasce a Verona il 6 marzo 1859 da Stefano e da Caterina Brizio. Compiuti gli studi classici, diviene allievo di Napoleone Nani, all'Accademia Cignaroli e di Cesare Maccari a Roma (1883). Dopo un soggiorno a Capri, ritorna a Verona (1886), si sposa e si stabilisce a Torri del Benaco, sul lago di Garda. Nel 1887, ottenuto successo alla Esposizione Nazionale di Venezia, si trasferisce nella città lagunare, dove insegna pittura ornamentale all'Accademia.

La sua attività espositiva inizia nel 1883 a Roma e a Milano; seguono Torino nel 1884, la Promotrice di Firenze nel 1885 e Verona nel 1886, infine l'affermazione all' Esposizione Nazionale di Venezia (1887) con Meriggio, Convalescenza e Nel tempo delle cicale.

Pittore eclettico passa con disinvoltura dal ritratto al paesaggio, dal quadro drammatico ed episodico a quello di genere e alla semplice notazione realistica. Le prime opere subiscono l'influsso della pittura lombarda di quegli anni.

Nel 1890 inizia un'intensa attività di frescante, con la decorazione di una villa a Nizza, cui segue quella di una villa sul Garda (1898-1905) e di un'altra a Crocetta Trevigiana (1906-1908), ora distrutta (Costantini, 1939).

Nel 1890 raffigura anche alcuni episodi bellici nella torre di San Martino della Battaglia (Desenzano), ancora visibili: al secondo piano Assalto dei granatieri della guardia nella Battaglia di Pastrengo e al quarto Assalto della batterza zig-zag nella Guerra di Crimea. Ma la più celebre di tutte le sue decorazioni murali è quella della nuova Sala del Consiglio Provinciale al pianterreno del Palazzo della Prefettura di Venezia, per la quale vinse il concorso con l'amico Giuseppe Vizzotto Alberti. Il fregio con la Processione del doge è dipinto a encausto su tre pareti: Venezia è personificata, in vesti di broccato, nel riquadro centrale del soffitto (Trionfo di Venezia) e nei quattro tondi che lo circondano, con allegorie dei suoi domini (Mare, Terra) e delle sue virtù.

Dopo le presenze a Milano nel 1891 e all' Esposizione Nazionale di Torino nel 1898 con Le nostre ragazze e Ritratto di signora, intorno ai primi del XX secolo si nota una flessione nella produzione, durata quasi un decennio. Riprende quindi a esporre nel 1910, di nuovo a Brera con Gli assenti, poi a Venezia nel 1912, alla Biennale con un'intera sala.

Nel periodo 1914-17 si dedica all'incisione (acquaforte, puntasecca). Dal 1922 con Fiore rosso, muta stile e inizia un periodo straordinariamente produttivo.

Le forme sono di nuovo più semplici; l'aria aperta scompare e le figure tornano al chiuso fra pareti disadorne. In un'organica serie di grandi quadri (Il crollo, Il racconto, Le buone parole, Questa è la mia felicità) racconta in forme piane, in una sintassi quasi elementare, circostanze e fatti appassionati. Questo romanzare la vita ha una notevole presa sul pubblico. Continua la produzione ritrattistica, nella quale è attivissimo a Roma, a Venezia, a Trieste e altrove già nel primo periodo di attività.

Prosegue costante anche la sua partecipazione a mostre collettive; a Venezia, alle Biennali del 1922, 1924, 1932; oltre che nel 1930 alla Fondazione Bevilacqua La Masa, nel 1935 alla Mostra dei quarant'anni della Biennale e a Roma nel 1931 alla Quadriennale. Di rilievo furono anche le personali: a Milano, alla Galleria Pesaro, nel 1918 e nel 1928; a Venezia, alla Galleria Boralevi, nel 1931, con una sessantina di quadri, studi e bozzetti eseguiti negli ultimi due anni in Cadore e Alto Adige.

Sue opere si trovano presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma (Benaco marino), presso la Galleria d'Arte Moderna di Venezia (Autoritratto, 1901; Armonie di sera, 1906; Meriggio, Quiete del mezzogiorno, In osteria, 1887); il Museo Civico di Verona (Un'ombra, 1908; Lisa), i Civici Musei di Udine (Mercato di Santa Margherita) e in numerose collezioni private. A Verona, nella chiesa dei Ss. Apostoli, si conserva una pala d'altare con il Transito di S. Giuseppe.

Viene premiato con due medaglie d'oro e una d'argento, rispettivamente a Monaco (1891), all'Esposizione Colombiana di Genova (1892) e da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

Muore a Venezia il 2 aprile 1937.

Gli sono dedicate due mostre retrospettive, a Milano (Galleria Dedalo) nel 1939 e a Verona (Saloni della Gran Guardia) nel 1940.

Faraci Arte

P IVA 04398980237

C Dest - Usal8pv

Tel. +39 347 129 8287

Via Garibaldi, 6 cap. 37121 Verona.

Legalmail - faraci.cateno@legalmail.it

© 2020, Faraci Arte