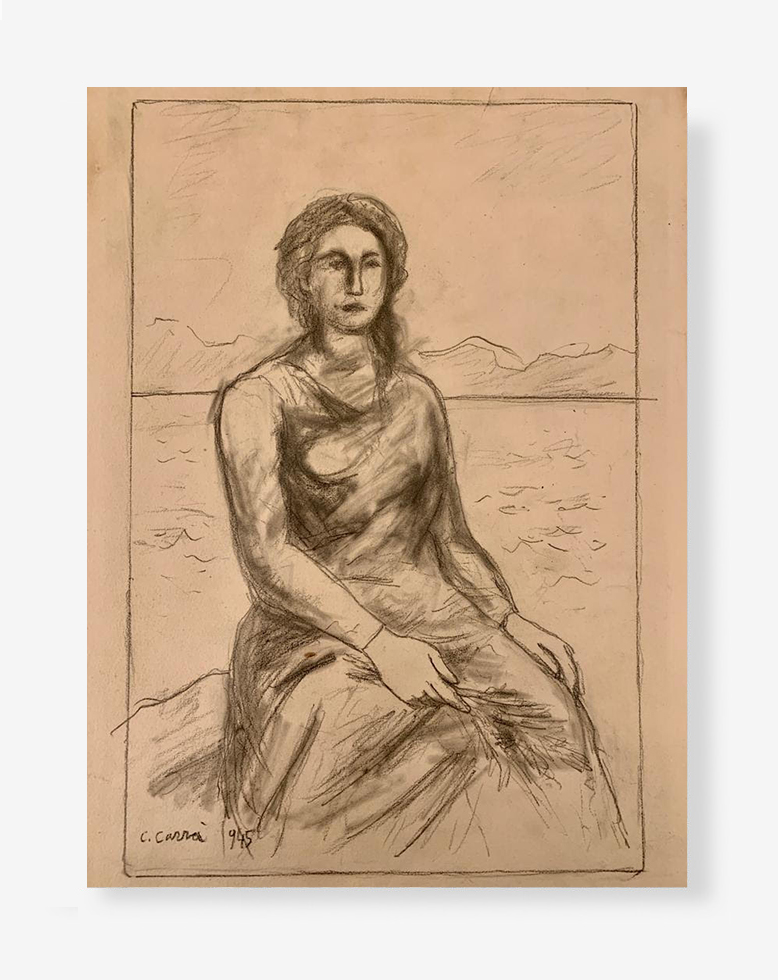

Carlo Carrà

Carlo Dalmazzo Carrà (Quargnento, 11 febbraio 1881 –Milano, 13 aprile 1966) è stato un pittore e docente italiano, professore presso l'Accademia di Brera dal 1939 al 1951. Figlio di un possidente terriero caduto in disgrazia, apprende i primi accenni dell'arte del disegno da giovane, a soli 12 anni, durante una forzata permanenza a letto a causa di una lunga malattia.

Inizia ben presto a lavorare come decoratore murale a Valenza frequentando nel frattempo le scuole serali tra cui a Milano negli anni 1904-1905 la Scuola Superiore d'Arte Applicata all'Industria del Castello Sforzesco.

Nel 1899-1900 Carrà è per la prima volta a Parigi, successivamente a Londra; a Milano guarda solamente a Segantini, Previati, Mosé Bianchi. Si reca a Parigi all'Esposizione universale, per eseguire le decorazioni di alcuni padiglioni. In visita al Louvre, si entusiasma alla visione di opere di Delacroix, Géricault, Manet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Monet e Gauguin. A Londra, invece, si interessa a Constable e Turner.

Si appassiona alla politica, intrattenendo rapporti con gruppi anarchici che interrompe però ben presto. Si trova per caso al funerale dell'anarchico Galli, ucciso dal custode della fabbrica che picchetta durante lo sciopero generale del 1904 e ne rimane profondamente colpito. Comincia a disegnare alcuni bozzetti, che anni più tardi sfociano nell' opera Il funerale dell'anarchico Galli.

Solo nel 1906 entra all'Accademia di Brera come allievo di Cesare Tallone. Qui incontra alcuni giovani artisti tra i quali Bonzagni, Romani, Sbardella, Valeri e Umberto Boccioni.

Inizialmente è nel divisionismo che Carrà scorge i fermenti più vivi di rivolta al clima provinciale della pittura italiana di quegli anni. Nel 1909, con la pubblicazione del Manifesto del futurismo, a firma di Filippo Tommaso Marinetti nasce il nuovo movimento del Futurismo, cui aderiscono Carrà con altri artisti, fra i quali Gino Severini e Giacomo Balla.

Negli anni Quaranta insegna pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera. Suoi allievi sono Giuseppe Ajmone e Oreste Carpi.

A questo periodo appartiene il breve ma intenso legame con Leda Rafanelli, anarchica, che si è separata dal marito. Alberto Ciampi, esperto di anarchia e futurismo ha pubblicato un libro dedicato al loro rapporto.

Carrà collabora al movimento futurista per sei anni. I concetti ispiratori della pittura futurista vengono pubblicati sulla rivista "Lacerba", a cui egli collabora attivamente. Carrà concepisce i suoi quadri come immagini dinamiche non limitate solamente a creare movimento, ma destinate anche attraverso il colore, a eliminare la legge di gravità dei corpi.

Nel 1908 Carrà conosce Boccioni e Luigi Russolo. Dopo aver aderito al movimento di Marinetti, con Boccioni, Russolo, Severini e Balla, firma il Manifesto dei pittori futuristi l'11 febbraio 1910 e il Manifesto tecnico della pittura futurista l'11 aprile 1910. Suo è il manifesto La pittura dei suoni, rumori, odori (1912). Proprio in questi anni nasce l'amicizia fra Carrà e il poeta Giuseppe Ungaretti. Il distacco dal Futurismo avviene nel 1916, quando dà avvio con De Chirico alla pittura metafisica.

A partire dal 1915 Carrà comincia a sentire l'esigenza di abbandonare i temi della velocità, del movimento cercando un contatto più strutturato con il reale. La Guerra coinvolge Carrà e quest' esperienza è talmente dolorosa, che viene ricoverato in un nevrocomio a Ferrara, luogo nel quale, nel 1917, conosce gli artisti Giorgio De Chirico, Alberto Savinio, Filippo de Pisis e Giorgio Rea. Dopo alcune opere in stile dechirichiano, il pittore raggiunge ben presto una propria individualità artistica, per cui Carrà non rimane confinato tra le formule tipiche del movimento metafisico. Nel 1919 sposa Ines Minoja e inizia la collaborazione alla rivista d'arte "Valori plastici di Roma", che prosegue fino al 1921.

Nel 1922 una nuova svolta nel percorso artistico di Carrà lo porta ad abbandonare anche la metafisica, spinto dal desiderio di "essere soltanto se stesso". L'archivio dell'artista è conservato presso l'Archivio del '900 al Mart.

Faraci Arte

P IVA 04398980237

C Dest - Usal8pv

Tel. +39 347 129 8287

Via Garibaldi, 6 cap. 37121 Verona.

Legalmail - faraci.cateno@legalmail.it

© 2020, Faraci Arte