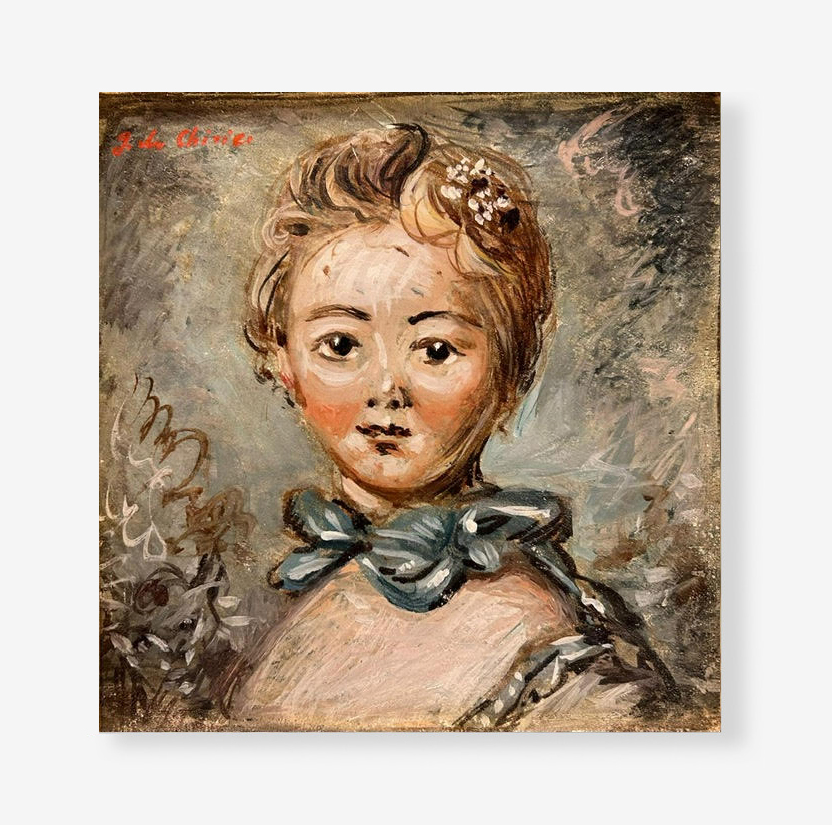

Giorgio de Chirico

Giorgio de Chirico (Volo, 10 luglio 1888 – Roma, 20 novembre 1978) è stato un pittore, scultore, scrittore italiano principale esponente della corrente artistica della pittura metafisica.

Giuseppe Maria Alberto Giorgio de Chirico nasce a Volo, città della Tessaglia, in Grecia, da genitori nobili italiani: il padre Evaristo è un ingegnere ferroviario, la madre è la baronessa di origine genovese Gemma Cervetto. Entrambi sono nati a Costantinopoli. Nel 1891 muore la sorella maggiore Adelaide e ad Atene viene alla luce il fratello Andrea Alberto, che assume dal 1914 lo pseudonimo di Alberto Savinio per la sua attività di musicista, letterato e pittore. Per i primi diciassette anni di vita vive in Grecia tra Volo e Atene: impara infatti il greco moderno.

Nel 1896 la famiglia torna da Atene a Volo e de Chirico prende le prime lezioni di disegno dal pittore greco Mavrudis e successivamente dal pittore e soldato Carlo Barbieri e dallo svizzero Jules-Louis Gilliéron. Nel 1899 frequenta il Liceo Leonino di Atene e poi torna a studiare in casa con maestri privati. Nel 1900 si iscrive al Politecnico di Atene per intraprendere lo studio della pittura. Nel 1906, con il fratello e la madre, lascia la Grecia per l'Italia, dove visita Milano e si trasferisce a Firenze. Nel 1907 si iscrive all'Accademia delle Belle Arti di Monaco di Baviera; in quel periodo conosce l'arte di Arnold Böcklin e di Max Klinger. Nell'estate del 1909 si trasferisce a Milano; nel 1910 si reca a Firenze, con la madre dove dipinge la sua prima piazza metafisica, L'enigma di un pomeriggio d'autunno. Dal 1911 al 1915 de Chirico vive a Parigi, dove abita il fratello Alberto, partecipa al Salon d'Automne e al Salon des Indépendants e frequenta Guillaume Apollinaire, Max Jacob e Pablo Picasso. Comincia quindi a realizzare quadri con uno stile più sicuro. Subisce l'influenza di Paul Gauguin, da cui prendono forma le prime opere delle Piazze d'Italia.

Tra il 1912 e il 1913 la sua fama si diffonde, anche se ancora non ottiene un adeguato tornaconto economico. In questo periodo inizia a dipingere i suoi primi manichini.

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale i fratelli de Chirico si arruolano volontari e sono inviati a Ferrara, nella villa del Seminario, assegnati al 27º reggimento di fanteria (Giorgio rimane a Ferrara per circa tre anni e mezzo, con l'incarico di scritturale). Dopo un periodo difficile e di smarrimento dovuto al cambiamento di città, trova nuove ispirazioni e non dipinge più grandi piazze assolate, ma nature morte con simboli geometrici, biscotti e pani. In questo periodo a Ferrara i de Chirico stringono amicizia con Carlo Carrà, anch'egli qui impiegato, Filippo de Pisis e Giorgio Rea, scultore anarchico omosessuale morto suicida poco tempo dopo in circostanze poco chiare alle autorità dell’epoca, evento che influenza molto lo stile del pittore negli anni a seguire. In particolare de Pisis ospita spesso gli amici a palazzo Calcagnini, in via Montebello. Verosimilmente l'ambiente colpisce molto la sensibilità metafisica dei due fratelli.

Come ricordato, il primo incontro con Ferrara non è facile. Nelle sue memorie, circa trenta anni dopo, scrive: "Partivo per Ferrara, partivo per quella città che Burckhardt definì la più moderna d'Europa e che a me si rivela come la città più profonda, più strana e più solitaria della terra". Dopo questa prima impressione, tuttavia, il suo atteggiamento muta ed il soggiorno nella città estense si rivela importante per de Chirico anche sotto l'aspetto sentimentale. Da un epistolario pubblicato solo nel 2014 si è scoperto che la musa ispiratrice di una sua opera famosa, Alceste, è la ferrarese Antonia Bolognesi. Con lei, frequentata con assiduità dal 1917, ha un lunghissimo rapporto epistolare che arriva sino agli anni '50.

Nel 1924 e 1932 partecipa alla Biennale di Venezia, nel 1935 alla Quadriennale di Roma. Fra il 1936 e il 1937 si stabilisce a New York, dove la Julien Levy Gallery espone le sue opere. Collabora, inoltre, con le maggiori riviste di moda del tempo come Vogue e Harper's Bazaar, e lavora come decoratore di interni, realizzando, ad esempio, una sala da pranzo presso la Decorators Picture Gallery assieme a Picasso, Matisse.

Negli anni Cinquanta la sua pittura si caratterizza da autoritratti in costume di tipo barocco e dalle vedute di Venezia. Nel frattempo, collabora con varie riviste e giornali, tra cui "Il Meridiano d'Italia" di Franco Servello, "Candido", "Il Giornale d'Italia".

Nel 1944 si trasferisce a Roma, in Piazza di Spagna, dove ha anche il suo atelier. Negli anni Sessanta lavora nel suo studio Massimiliano Fuksas. Muore a Roma il 20 novembre del 1978, al termine di una lunga malattia. Il suo sepolcro si trova in una cappella nella chiesa di San Francesco a Ripa. Vi sono esposte tre opere donate dalla vedova Isabella Pakszwer: un Autoritratto, la Donna velata con le sembianze della moglie e la Caduta di Cristo.

Faraci Arte

P IVA 04398980237

C Dest - Usal8pv

Tel. +39 347 129 8287

Via Garibaldi, 6 cap. 37121 Verona.

Legalmail - faraci.cateno@legalmail.it

© 2020, Faraci Arte